Quand on parle de Lean, on pense immédiatement aux usines japonaises de Toyota. Une philosophie industrielle devenue célèbre pour avoir transformé la production mondiale. Mais ce que l’on sait moins, c’est que ses principes dépassent largement les chaînes d’assemblage.

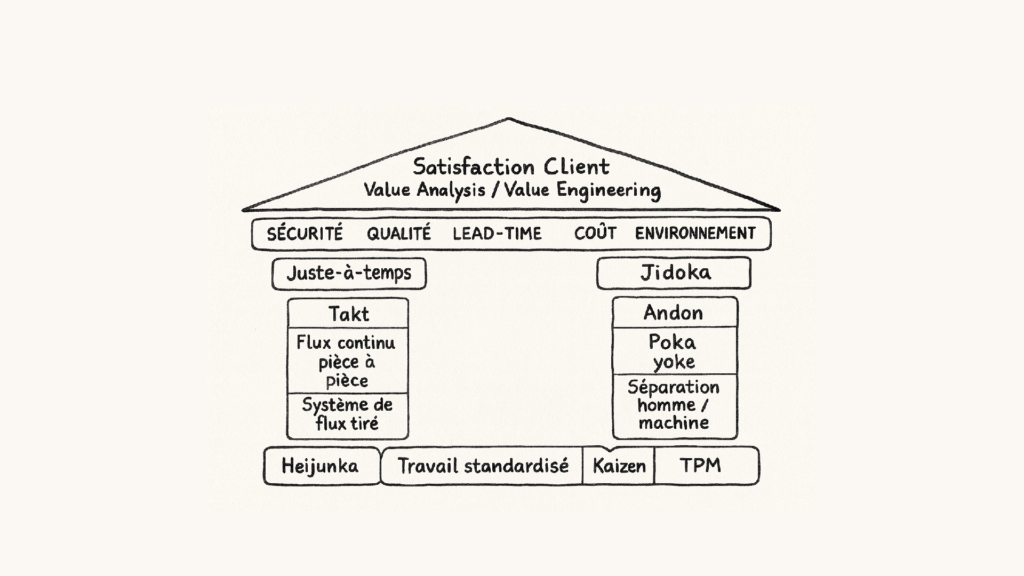

Né dans les usines Toyota au Japon, le Lean est à la fois une philosophie de gestion et une méthode d’apprentissage organisationnel. Son objectif est double : maximiser la valeur créée pour le client tout en éliminant le gaspillage — ce que les Japonais appellent muda. Pour y parvenir, le Lean repose sur deux piliers fondamentaux : le Just in Time, qui consiste à produire uniquement quand le besoin se manifeste, et le Jidoka, c’est-à-dire l’amélioration continue au service de la qualité. Plus qu’un simple cadre méthodologique, le Lean vise à développer les compétences des individus afin qu’ils soient capables d’identifier ce qui apporte de la valeur, de standardiser les bonnes pratiques et de corriger rapidement les dysfonctionnements. En ce sens, il dépasse la logique industrielle et s’applique à tout type d’organisation, avec comme finalité la satisfaction durable du client et la performance collective.

Résultat : des processus plus rapides, plus fluides et surtout plus pertinents.

Si les recruteurs savent une chose, c’est que les erreurs de casting coûtent cher. Le Lean propose une démarche visant à éliminer les gaspillages pour se concentrer sur l’essentiel – faire matcher les bons talents avec les bons besoins.

Les outils Lean adaptés au recrutement

Transposé au recrutement, le Lean se révèle redoutablement efficace. Pourquoi ? Parce que les processus d’embauche concentrent souvent une part importante de gaspillage. Et c’est justement le principe fondateur du Lean : le Muda, qui consiste à chasser le gaspillage pour maximiser la valeur créée.

Par nature, un processus de sélection génère beaucoup de “déchets” : de nombreux candidats avancent dans le pipeline, mais seul un petit nombre est finalement embauché. Ce fonctionnement crée mécaniquement beaucoup d’énergie dépensée pour peu de résultats.

Observer le terrain : le Gemba

Le premier réflexe Lean est d’aller sur le Gemba, c’est-à-dire “voir sur le terrain”. Dans une usine, cela signifie se rendre là où la valeur est produite. En recrutement, c’est exactement la même logique : analyser des cas réels, décortiquer des candidatures ou des entretiens précis pour comprendre ce qui s’est passé et pourquoi. Observer le terrain, c’est accepter de regarder la réalité dans toute sa complexité et pas seulement les chiffres de reporting.

Travailler sur les “pièces”

Dans l’industrie, une pièce est le point de départ de toute amélioration. Appliqué au recrutement, une “pièce” peut être par exemple une candidature. On les compare en fonction de variables communes : durée du process, nombre d’entretiens, source de la candidature, interlocuteurs rencontrés, etc.

Pourquoi cette approche est-elle centrale ? Parce que le but premier reste la satisfaction client. Pour un recruteur, cela veut dire :

- satisfaire les managers/dirigeants, en leur présentant rapidement des candidats pertinents,

- mais aussi satisfaire les candidats eux-mêmes, en leur offrant un processus fluide et une expérience positive.

Travailler sur les pièces, c’est donc la base : chaque candidature devient une opportunité d’évaluer ce qui apporte de la valeur, et d’écarter au plus tôt ce qui n’en apporte pas.

Un point clé consiste à distinguer deux types d’échecs :

- les échecs “normaux” : un candidat ne correspond pas au poste, ce qui est logique dans un process sélectif ;

- les échecs “anormaux” : un candidat aurait dû être stoppé bien plus tôt.

Or, dans certaines entreprises, moins de 5 % des candidats rencontrés finissent par être recrutés. Cela peut être le signe d’une sélectivité extrême… mais le plus souvent, c’est surtout la preuve que le processus contient énormément de gaspillage.

Valoriser les réussites et corriger les erreurs

Pour progresser, le Lean distingue deux catégories :

- Les bacs verts : les candidatures réussies. Elles illustrent ce qui fonctionne, ce qu’il faut reproduire, transmettre et standardiser dans l’équipe. Ce sont vos “recettes qui marchent”.

- Les bacs rouges : les candidatures ratées. Mais au lieu de les considérer comme de simples échecs, le Lean les transforme en opportunités d’apprentissage. Chaque bac rouge doit être analysé : pourquoi ce candidat est-il allé trop loin dans le process ? Quelle étape aurait pu permettre de détecter plus tôt l’inadéquation ? Comment éviter de reproduire la même erreur ?

Résoudre les problèmes : PDCA et PISCAR

Le Lean propose des frameworks simples et puissants pour transformer chaque échec en levier de progrès. Le plus connu est le PDCA (Plan – Do – Check – Act), mais il existe aussi le PISCAR, particulièrement adapté au recrutement.

Le principe est clair : un PISCAR doit s’appliquer à chaud, sur un cas concret et précis, pas sur des analyses trop macroscopiques.

Le PISCAR est un outil issu du Lean, directement inspiré de la roue de Deming (PDCA : Plan – Do – Check – Act). Son principe est simple : analyser un problème immédiatement, tant que les informations sont fraîches, et transformer cette analyse en actions concrètes. Là où le Kaizen travaille sur l’amélioration continue et long terme, le PISCAR est une réaction rapide, appliquée à chaud.

Un PISCAR se déroule en six étapes :

1. Problème

On commence par définir clairement le problème comme un écart négatif à un standard. Exemple en recrutement : un candidat avance jusqu’en short list, mais vous réalisez après coup que vous n’avez pas validé une compétence clé.

2. Impact

L’étape suivante consiste à mesurer l’impact du problème pour le prioriser. Combien de temps perdu ? Quel coût en euros ? Quel risque pour l’équipe ? Dans notre exemple, il peut s’agir d’une semaine de process gaspillée, avec un manque à gagner pour le business.

3. Situation idéale / Standards existants

On décrit ensuite la situation idéale ou les standards attendus. Ici, ce serait : un process où toutes les compétences critiques sont évaluées dès le premier entretien. Cette étape évite de foncer tête baissée et permet de comparer la réalité à ce qui devrait se passer.

4. Causes

C’est le cœur du PISCAR : identifier les causes profondes du problème. On utilise souvent la méthode des “5 pourquoi” pour ne pas s’arrêter à la première explication superficielle. Par exemple :

- Pourquoi la compétence n’a pas été validée ? → Parce qu’aucune question technique n’a été posée.

- Pourquoi ? → Parce que le guide d’entretien ne le mentionnait pas.

- Pourquoi ? → Parce que le guide n’est pas standardisé selon les postes.

5. Actions

À partir des causes identifiées, on définit des actions correctives immédiates, avec des responsables et des deadlines. Exemple : mettre à jour le guide d’entretien d’ici la fin de semaine et former les recruteurs à son usage.

6. Résultats

Enfin, on fixe les résultats attendus et mesurables. Cela peut être : zéro oubli sur les compétences critiques dans les trois prochains recrutements. Ces indicateurs permettent de vérifier rapidement si l’action a réellement corrigé le problème.

Ce qui rend le PISCAR puissant, c’est sa réactivité. On ne se contente pas d’analyser une fois par an pourquoi des recrutements ont échoué. On agit immédiatement, au plus près du terrain, pour éviter que l’erreur se reproduise dès le lendemain.

Processus plus courts & meilleure satisfaction : la promesse du Lean

L’un des enseignements majeurs du Lean appliqué au recrutement est de réduire au maximum la durée des process. En théorie, le scénario idéal serait simple : identifier un candidat, organiser ses entretiens dans la journée et obtenir son accord dès le lendemain. Dans la réalité, c’est presque impossible. Mais tendre vers cet objectif reste essentiel, car plus un process est long, plus le risque de perdre des candidats (et de générer du gaspillage) augmente.

Chaque étape doit donc être questionnée :

- Comment sourcer plus efficacement ?

- Comment limiter le nombre d’entretiens à l’essentiel ?

- Comment s’assurer que les tests ou évaluations soient placés au bon moment, pour éviter de découvrir trop tard qu’un candidat n’est pas au niveau attendu ?

Un exemple concret illustre bien cette logique : recruter un ingénieur IA dont les compétences techniques ne sont testées qu’au deuxième entretien. Si l’évaluation révèle un écart de niveau trop important, tout le temps investi jusque-là est perdu. Un simple test préliminaire d’algorithmie aurait permis d’écarter le candidat plus tôt et de gagner en efficacité.

Le Lean invite donc à prendre du recul après chaque candidature. Que le candidat soit recruté ou non, deux questions doivent guider l’analyse :

- Qu’est-ce qui a fait que ce candidat a été retenu ?

- Si la candidature a échoué, aurait-on pu le détecter plus tôt ?

Derrière ces réflexes se cache un objectif central du Lean : la satisfaction client.

Dans le recrutement, elle peut se mesurer à plusieurs niveaux :

- les managers et dirigeants, qui attendent des recrues rapidement opérationnelles et adaptées à leurs besoins ;

- les candidats, pour qui un process fluide, clair et respectueux compte autant que l’offre finale.

Pour objectiver cette satisfaction, des questionnaires post-process peuvent être déployés :

- auprès des managers, pour évaluer la pertinence du recrutement, la qualité de l’intégration et la performance des nouvelles recrues ;

- auprès des candidats, pour juger la clarté du process, l’efficacité des entretiens, la cohérence entre la promesse faite et la réalité vécue lors de l’onboarding.

Ces retours sont essentiels. Ils permettent non seulement d’évaluer la qualité d’un recrutement, mais aussi d’identifier les points d’amélioration dans le sourcing, la conduite des entretiens ou l’expérience candidat. En somme, c’est une manière concrète de transformer chaque process en apprentissage, pour recruter plus vite, mieux et avec moins de gaspillage.

Devenir “artisan du recrutement” grâce aux standards et aux KPI

Le recrutement doit être vu comme un flux : une entrée (les candidatures), une sortie (les embauches) et, entre les deux, une série d’étapes qui constituent le processus. Pour gagner en efficacité, chaque étape doit être structurée et dotée de standards : comment bien conduire un entretien, comment mener un call de qualification, comment formuler une proposition… Ces repères garantissent la qualité et permettent de transmettre un véritable savoir-faire.

Mettre en place des standards ne signifie pas figer les pratiques. Au contraire : ils sont vivants et évolutifs. Ils s’enrichissent au fil des apprentissages et s’adaptent aux changements du marché comme aux besoins de l’entreprise. Ce sont les membres de l’équipe eux-mêmes qui doivent les prendre en main et les améliorer en continu.

Le suivi des métriques est également essentiel. Deux axes dominent :

- le lead time : combien de temps un candidat passe-t-il dans le process ? Les meilleures pratiques montrent que la probabilité de succès chute fortement au-delà de trois semaines (hors postes de direction). Définir des standards par étape – par exemple, pas plus de 5 jours entre le call de qualification et le premier entretien, 72h maximum entre le premier et le dernier entretien, 48h pour formuler une proposition – permet de garder un rythme optimal.

- la qualité : mesurée par des taux de transformation. Combien de candidats passent du call au premier entretien ? Du premier entretien à la proposition ? Combien d’offres sont acceptées ?

Ces indicateurs, combinés à l’analyse régulière des bacs verts (succès) et des bacs rouges (échecs), permettent d’apprendre vite. Loin d’être chronophage, cette démarche se résume souvent à quelques minutes d’analyse après un process raté, mais elle évite de répéter les mêmes erreurs. Résultat : l’équipe gagne en expertise et en temps sur le long terme.

Le but n’est pas seulement de bien recruter une fois, mais de répéter un geste de qualité à grande échelle. C’est cette capacité à conjuguer excellence et rapidité qui fait de vous de véritables artisans du recrutement… capables de passer des processus à l’échelle.

Conclusion

Le Lean, né dans les usines Toyota, n’est pas qu’un modèle industriel : c’est une véritable philosophie de gestion, et son application au recrutement en démontre toute la puissance. Chasser le gaspillage, réduire les délais, analyser les réussites comme les échecs, instaurer des standards évolutifs… autant de leviers qui permettent de transformer un processus souvent perçu comme lourd et coûteux en un flux fluide, précis et générateur de valeur.

Au-delà des outils, l’enjeu est double : gagner en efficacité opérationnelle et élever la satisfaction client – qu’il s’agisse des managers, des dirigeants ou des candidats eux-mêmes. Le Lean nous invite à voir chaque candidature comme une pièce à analyser, chaque étape comme une opportunité d’apprentissage. C’est en capitalisant sur ces enseignements que l’on construit un recrutement à la fois plus rapide, plus qualitatif et plus humain.

En fin de compte, appliquer le Lean au recrutement, c’est adopter un état d’esprit : celui de l’amélioration continue. Recruter ne se résume plus à remplir un poste, mais à bâtir un système capable de répéter l’excellence, de manière scalable. C’est ce qui distingue les organisations qui subissent leurs recrutements de celles qui deviennent de véritables artisans du recrutement, agiles, performantes et imbattables sur leur marché.